映画「シン・ウルトラマン」を見てきました。

なんだか凄すぎて、語るところが多すぎて、一体何から話せばいいのかわからないので、とりあえず結論を言います。

最高でした。

シン・ウルトラマンが公開される前には

「(初代)ウルトラマンが放送されたときの衝撃を再び!」

的なことを謳っていたわけですが、まさにその通りの衝撃の作品でした。

最高以外にこの作品を語れる語彙がない…。

良すぎて公開3日目にして4回観ました。

あまりに良すぎたのと、自分の感情を整理したかったこともあり、感想が遅くなってしまいましたが…。

とりあえず語りたいことがたくさんあるので、なるべく時系列に沿って感想を含めながらシン・ウルトラマンという作品の魅力について語っていきたいと思います。

※ちなみに

この感想記事ではネタバレを行います。

もし映画本編を見ていない方は、まずは映画を観ることを推奨します。

※父がウルトラマンが好きだったため、VHSにてウルトラマンを見て育ったアラサーの感想です。

至らぬ点多々ありますが、ご容赦ください。

アバン

はじめに・ウルトラマン放送の衝撃

ウルトラマン放送以前、ゴジラがバカ売れした影響で「とりあえず怪獣もの作っとけば売れる!」ということが判明した各映画会社の上層部は次々と怪獣映画を制作していくわけですが、このとき、円谷プロダクションは「映画ではなく、毎週テレビで観れるような怪獣ものを作ろう」ということで、「空想特撮シリーズ」というシリーズものの第一弾となる番組を放送します。

それが『ウルトラQ』です。

これまで劇場に足を運ばなければ見れなかった怪獣が、毎週テレビで観れる…。

しかも毎週別の怪獣が登場するし、演出は劇場作品に劣らないし、ストーリーはバラエティに富んでいるし、内容もゴジラに負けず劣らず子供も大人も楽しめる、重厚なSF作品…。

当然、ウケました。

その人気を受けて、空想特撮シリーズの第二弾が政策決定。

そして生み出されたのが初代ウルトラマンでした。

ウルトラマンが放送された当時は、巨大ヒーローというものは存在しませんでした。

初代ゴジラが上映されたことで怪獣ものというブームは存在していましたが、その怪獣を倒すのは人類の叡智であり、勇気だけ。マジンガーZなどの巨大ロボットも生まれていなかった時代です。

『巨大ヒーロー』という概念がなかった時代に登場した新たな概念がテレビに登場したときの衝撃は、それはもう当時の子供たちにとって計り知れないほどのものであったでしょう。

それを再現する????

無理でしょ!!!!!

冒頭・アバン 始まったのはまさかの「シン・ウルトラQ」

当時の衝撃の再現は、絶対に無理!!

そう思っていた僕は、開始1分で掌を返しました。

これはもう瞬間でしたね。もう開幕から敗北宣言をするしかないほど見事な衝撃をぶち込まれました。

シン・ウルトラマンの冒頭では空想特撮シリーズ第一弾であるウルトラQのように、歪んだ画面が次第に整い、「シン・ゴジラ」という文字が登場します。

この「シン・ゴジラ」の文字と共に画面が総て赤く塗りつぶされ、そこには「シン・ウルトラマン」という文字が現れるのです。

これは実は、初代ウルトラマンと全く同じ演出なのです。

(シン・ゴジラは「シンシリーズ」の前作であるため、ウルトラマンに対応するウルトラQのように、シン・ウルトラマンに対応する作品であるとして、今回名前を借りたのでしょう)

その後、怪獣が目を覚ます場面。

さあ、これからシン・ウルトラマンの物語が幕を開けるんだろう…

と思いきや、目覚めた怪獣はまさかのゴメス!!

ゴメスはウルトラQにおいて第一話に登場した怪獣です。

始まったのはシン・ウルトラマンではなく、まさかのシン・ウルトラQでした。

いやいや、こんなん予想できるわけないやん!!!!(狂喜乱舞)

ちなみにゴメスと言えば、ゴジラのスーツを改造して作った怪獣なのですが、今作ではシン・ゴジラのCGデザインを改造して作られた、文字通りの「シン・ゴメス」となっております。

そしてゴメスは人類によって討伐されたというテロップが出されると同時、ウルトラQのメインテーマすらもが流れ始めます。

唐突に始まったマジなシン・ウルトラQ。

こんなん予想できるわけないやん!!!!!!!!(五体投地)

もうテンションぶちあがりましたね。

その後もウルトラQの怪獣である「マンモスフラワー」、「ぺギラ」、「ラルゲユウス」などが続々と登場し、テロップにて「人類が倒したよ」あるいは「逃げられたよ」という説明が行われます。

そして逃げられたことを契機にしてか、対・禍威獣(本作における怪獣のことです)特別組織となる「禍特隊(今作では科学特捜隊ではありません)」が設立されたとテロップにて説明されます。

続いて「カイゲル(ウルトラQでは「ゴーガ」。ゴーガの原案の名前がカイゲルでした)」、「パゴス」などの巨大怪獣が登場しますが、禍特隊はこれを見事打ち破ることに成功。実績を積み重ねる様が紹介されました。

シン・ウルトラマンを見に来たと思ったら開幕からシン・ウルトラQを見せられるなんて、想像がつくわけもありません。シン・ゴジラが実質シン・ウルトラQみたいなところはありましたが、だとしてもこれほどのものを開幕から魅せられるとは。最高すぎる。

このシン・ウルトラQという過程を経ることで、人類はウルトラマンがいない世界で、人類は巨大生物と戦う力を付けていったことが示唆され、かつ、禍特隊設立の説明ができるわけです。

庵野秀明氏マジで天才すぎる。

又、この直後に登場するであろう銀色の巨人に、期待を感じないわけがない!!

この演出は本当にやられました。

もうウルトラQのテーマ曲だけでテンションがぶちあがったのに、シン・ウルトラQという過程を経て禍特隊設立という流れは予想もしていませんでした。ずるいよこれは。

この開始数分で「ああ、シン・ウルトラマン絶対面白いわ」ということを確信しました。

この脚本を書いたという庵野秀明氏、やはり素晴らしいクリエイターでした。

起・ネロンガ&ガボラ編

VSネロンガ

こうしてシン・ウルトラQから衝撃の幕開けを行ったシン・ウルトラマン。

数分でシン・ウルトラQを終わらせた後は、禍特隊が透明怪獣ネロンガの対策に当たる場面から本編が始まります。

ちなみに透明怪獣ネロンガといえば、先に紹介したウルトラQの怪獣である「パゴス」のスーツを改造して作られた怪獣でもあります。

このネロンガが暴れまわるわけですが、その際のSEやBGMが総て初代ウルトラマンを元にしています!

もうこれ、令和に作られただけの初代ウルトラマンや!!!

控えめに言っても最高すぎて、鳥肌がもう凄い。

そしてこのネロンガが暴れまわるその前に、空中から飛行物体が地表に落下。

それがウルトラマンでした。

その姿に赤いラインはなく、正真正銘、銀色の巨人。

そしてその顔は…ファンにしか伝わらないかもしれませんが、ウルトラマンAタイプのものでした。

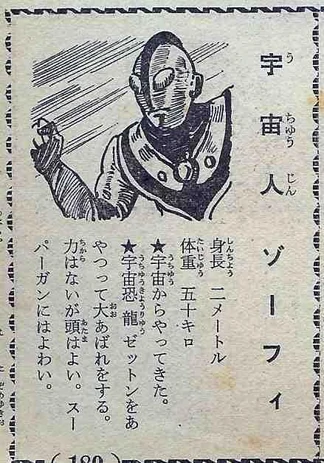

初代ウルトラマンには画像のようにA,B,Cと三つのタイプの顔があります。

これは別にウルトラマンが進化したとかそういうわけではなく、制作側がウルトラマン撮影のためにスーツを新たに作成・改良した結果、3つのタイプのウルトラマンが登場しただけです。

僕は庵野秀明氏が過去に「Bタイプが一番好き」と語っているのをどこかで聞いたことがあり、シンウルトラマンのPVを見た感じもBタイプだと感じていたので、「シン・ウルトラマンはBタイプなんだな」と勝手に思っていたわけですが、甘かった。

ウルトラマンガチオタクがウルトラマンを1タイプだけにするわけがない。

実はシン・ウルトラマンでは、ウルトラマンの顔のタイプの変化を「ウルトラマンの成長、あるいは進化」という形で表現していました。

全部のタイプのファンがもれなく喜べる最高の仕様じゃないですかぁ…。

VSネロンガでは、一番最初の戦闘が行われるためAタイプの顔であったわけです。

そしていざ戦闘が始まるわけですが…。

電気を食して電気で攻撃を行うネロンガの電気攻撃を、避けることもせずただ受け止めるウルトラマン。傍目から見たらサンドバックにされてるようにしか見えないので、何やってんだ…と不信感を覚えてしまいます。

しかしそこからウルトラマンが動きを見せ、少しずつネロンガへと歩を進めていくことで、ネロンガの攻撃を全く意に介していないという描写へと変わりました。

ネロンガの攻撃を意に介さず前進するウルトラマン、めちゃくちゃかっこいい…。

そりゃあネロンガもビビって逃げたくなるというものです。

そして放たれるスペシウム光線と爆発。

圧巻です。これはもう全人類に劇場で見てほしい。

初代とシンの違い

こうしたウルトラマンの活躍によってネロンガは排除され、人類は初めてウルトラマンという外星人(本作では宇宙人を外星人と呼称します)と接触することとなりました。

これに伴い禍特隊にはウルトラマン担当の新メンバー・分析官/浅見弘子を迎えます。

一方、彼女のバディとなった主人公・神永新二は分厚い広辞苑を超高速で読んでいる…。

これはおそらく、神永新二と一体化したウルトラマンが日本語を勉強している描写なんですね。

ちなみに人間・神永新二はVSネロンガの折、ウルトラマンが着陸した衝撃による爆風に巻き込まれ、子供を庇って亡くなっています。

描写自体は存在しませんが、我よりも人を助けた「自己犠牲」の精神に興味を示したウルトラマンは、ここで母星・光の星(本作では光の国ではなく、光の星です)の掟である「原住民に直接接触してはならない」を破ってまで、神永新二と融合することで神永新二を生きながらえさせ、人間と触れ合うようになった…といったことが後に語られます。

自己犠牲の精神に素晴らしさを感じ、その人間を生かそうとする…。

これはウルトラシリーズ第3作である「帰ってきたウルトラマン」そのものですね。

ちなみに初代ウルトラマンは、宇宙怪獣を追っている最中に主人公・ハヤタが乗っていた飛行機に衝突して殺してしまったため融合する、というものでした。

さすがに初代同様の交通事故では格好がつかないため、シン・ウルトラマンでは変更したようですね。

さらにちなみに庵野秀明氏は「自己犠牲の精神に興味を持って融合する」というのは安直だと考え、別の案を考えていたそうですが、他にしっくりくる案が出せなかったため、やむなく自己犠牲をキッカケにしたと語っています。

その自己犠牲が最後に繋がるんだから、庵野秀明氏はやはりやり手…。

VSガボラ

神永新二として人間世界に溶け込むことに成功したウルトラマン。

彼と人類の前に、8号となる新たな禍威獣が登場します。

それが地底禍威獣ガボラでした。

初代ウルトラマンではウラン怪獣という二つ名でしたが、変更されていますね。しかしウランを食べるという設定は本作でも引き継がれています。

冒頭のシン・ウルトラQパートでは同族種として「パゴス」が登場しましたが、これは放射能光線を発するということで、禍特隊は事後処理にかなり苦労をした経験がありました。

このガボラも放射能をばら撒きながら地底を移動。パゴス第2号が再び登場するというのだから、禍特隊もたまらないでしょう。

禍特隊に対応する術がないと知った神永は、再びウルトラマンとなることを決意。

ウルトラマンは人類の前に再び姿を晒す事になりました。

そうしてガボラとの戦闘が始まるわけですが、これもまた凄い!

初代ウルトラマンを思わせる、両手両足を伸ばした模型のような姿のまま行う高速回転キックはもう、いい意味でショボくてたまらないですね。キックの前に棒立ちのような体制で急降下するのも初代の演出を彷彿とさせてよかったですし、キック後の着地はめちゃかっこいい。

ガボラとの格闘戦もCGならではの演出と、初代と同じような動きをするウルトラマンの姿にめちゃくちゃ興奮しました。

ウルトラマンに対して劣勢を強いられたガボラは、とうとう必殺技である放射能光線を発射します。

この光線、さほどダメージはないようで、ウルトラマンは腕を交差して光線を受け止めていました。

ウルトラマンにとってこの光線は別にどうということもなさそうなので、ウルトラマンの勝ちは揺るがないように見えました。

しかしウルトラマンは周囲にいた禍特隊(人間)に放射能の影響があってはいけないと考えたか、自らの肉体で光線を受け止め、しかも放射能を自身の肉体の内に押しとどめます。

この場面が本当にかっこいい!

人間のために行動するウルトラマンの勇姿もさることながら、ウルトラマンが肉体で光線を受け止める決断を下した瞬間に流れたBGMが本当にもう最高でした。このシーン、シン・ウルトラマンの中でも一番好きなシーンかもしれない…。

しかも手を広げる仕草が、まるで初代ウルトラマンのスーツアクター・古谷敏氏が中にいるのではないかと錯覚するほどのようでした。いやもう最高すぎる。

※ちなみに古谷氏はモーションキャプチャーで参加しているそうです。

また、放射能を受け止める場面は、ウルトラマンが初めて自己犠牲的な行動をとった印象的な場面でもあります。

こうして放射能を押しとどめながら光線を肉体で受け止める中、ウルトラマンの赤いラインが緑色へと変色します。今作のウルトラマンはデザイナー・成田亨氏の意向を取り入れてカラータイマーが存在しないデザインであるため、身体のラインを変色させることで危機感を表現しているようですね。

全くの余談ですが、古いジャンプ漫画に「ウイングマン」というものがあります。

特撮好きの少年が魔法のノートを手に入れ、本当のヒーローになる、という内容の作品なのですが、この作品の中で、主人公でありヒーロー・ウイングマンは時間経過によって体色が変わります。

偶然かもしれませんが、シン・ウルトラマンも同じように体色が変化したことは、個人的に嬉しいサプライズでした。

(銀と赤の姿が一番かっこいいのは間違いないですが)

最終的にウルトラマンは放射能を周辺に残さないようガボラを倒し、事件は解決します。

承・遊星から来た兄弟 ザラブ星人編

さて、2度も人類の前に姿を見せたせいで人々にその存在が知られることになったウルトラマン。

次に彼の前に現れたのは、外星人第二号(第一号はウルトラマンなので)である『ザラブ』でした。

ザラブ関連の話は、初代ウルトラマン18話「遊星から来た兄弟」とほぼ同じなので簡略します。

庵野秀明はウルトラマンのエピソードの中でもこの「遊星から来た兄弟」が好きと発言していたことを知っていたため、PVの段階で「これは偽ウルトラマン来ますわ。火の海にいるウルトラマンってザラブでしょ」と思っていましたが、ドンピシャでしたね。

ザラブの目的は初代では「文明を持った生物を滅ぼす」的なものだったと思うのですが、今作のザラブも似たようなものでしたね。まずは神永新二の正体がウルトラマンであることをインターネットに流出させて彼を全世界に追わせ、その上で偽ウルトラマンとなって人類を攻撃することで外星人の危険性を提唱。日本と不平等条約を結ぶことで国家間の対立を煽ることを目的としていました。

また、ザラブは人類よりは発達した科学を持っていますが、ウルトラマンは脅威に思っていたようで、「ウルトラマン抹殺計画」なるものを計画し、人類とウルトラマンの敵対を目論みます。

それだけでなく、神永を襲って変身アイテムである『β-カプセル』まで奪おうとする周到さ。

自分がウルトラマンに勝てないことはわかっていたんですね。

話は進み、ザラブに捉えられていた神永は、バディである浅見弘子の協力もあって、β-カプセルを入手。

そして浅見の口からあのセリフが飛び出します。

浅見「貴方は外星人なの? それとも人間なの?」

これは初代ウルトラマン第33話「禁じられた言葉」にて、メフィラス星人が人類に味方するウルトラマンに対して発したセリフのオマージュです。これに対する答えは勿論、初代同様のものでした。

神永「両方だ」

マジで最の高。

そして神永はウルトラマンへと変身します。

実はこの少し前、ザラブの口からウルトラマンへと変身する仕組みを語られていました。

なんでもウルトラマンの身体は別次元に保管されていて、β-カプセルはそれを召喚する媒体なのだとか。

この設定はこの先の話で生きることになりますが、今は割愛。

神永の背後から巨大な銀の手が召喚され、神永を包み込みます。そのまま手は拳の形を作り、建造物を破壊して上昇。それに付随する形でウルトラマンが姿を現し、いつものポーズでザラブが変身した偽ウルトラマンの眼前に立ちはだかります。

この変身シークエンス、マジでかっこよすぎる。最高にしびれました。

また、建造物を破壊してザラブの前に立ちはだかるウルトラマンの姿は、初代第18話そのままです。

その後、戦闘によってウルトラマンはザラブを倒すわけですが、この戦闘シーンはオマージュのオンパレード!!

むしろ原作通りと言ってもいいくらい、BGMはもちろん、戦闘の挙動の一つ一つが的確でした。

逃げようとする偽ウルトラマンに対して容赦なく放つスペシウム光線。

これが見たかったんですよ!!!!!

スペシウム光線によるダメージで正体が露呈するザラブ。この後の戦いもかなり原作に忠実にされていましたね。しかしところどころ変更されているところもあり、特に最後はスペシウム光線ではなく八つ裂き後輪でフィニッシュとなります。

今回のザラブが光学兵器を無効化するという設定から、スペシウム光線ではトドメが差せなかったのかもしれません。

この夜の街で行われる激しい空中戦闘と光線の衝突はとにかく最高で、見応えもバツグンでした。

こんなん18話を見直すに決まっとるやん。

転・「禁じられた言葉」 メフィラス星人編

さて、とうとう第3の外星人が登場します。

それがメフィラス星人でした。

メフィラス星人と言えば、初代ウルトラマンでも強敵として描かれていた宇宙人です。

ウルトラマンに勝るとも劣らない実力を持ち(むしろメフィラスの方が一段上まである)ながら、暴力を嫌い、人間自身の心に付け込み、地球を売らせようとしていました。

最終的にその目論見が失敗したため、キレてウルトラマンと交戦するのですが…。

(暴力が嫌いとはなんだったのか…)

本作では3人目の外星人でありながら、「外星人第0号」を名乗って登場します。

どうやらメフィラスはウルトラマンが地球に降り立つ前から地球に入り込んでいたらしいのです。

そんなメフィラスの目的は、超絶簡単に言うと「地球を自分の兵器工場にしたい」というもの。

どうして地球がメフィラスの兵器工場になるのかというと、こういった内容になります。

- 前提1:宇宙では過去に星間戦争が発生、知的生命体が絶滅しかけていた。そのため進化・運用が難しいとされる生態兵器のみ、使用が許されている。

- 前提2:外星人の多くはウルトラマンと近しい、あるいは同様の技術を用いて巨大化できる。

作中では、ウルトラマンが神永と融合した後も、ウルトラマンに変身することに成功しています。ウルトラマンを少しでも知っている人なら人間がウルトラマンになることになんの疑問も抱きませんが、これは作中に置いて、β-カプセル(科学技術)によって地球人を巨大化させることができるという重要なファクターとなっています。

メフィラスはプレゼンテーションとして、浅見弘子をウルトラマンと同じ原理で巨大化させ、全人類は巨大生態兵器化させることが可能であることを証明してしまうのです。

ちなみにメフィラスが、外星人第0号でありながら表に姿を現さなかった理由は、「禍威獣とウルトラマンという巨大生物の戦闘を体験させ、人類に無力感と絶望感、強者への依存を与えるため」でした。

しかもパゴス以降の禍威獣(パゴス、ネロンガ、ガボラの3体)はメフィラスが、地球に現存した生態兵器を利用して出現させていたというのです。

(補足1:パゴス系列以外の禍威獣は、人類の環境破壊が原因となって目覚めたようです)

(補足2:ザラブの出現はメフィラスにとって予想外であったようですが、利用できるものは利用するよ、というスタンスで利用したようです。結果、ウルトラマンの正体が神永であることが世間に知られたため、中盤以降、ウルトラマンは神永として行動することができていませんでした)

次々と出現する巨大禍威獣たち。

対応しきれない人類と、それを助けるウルトラマン。

禍特隊班長である田村ですら、自衛隊を指揮して偽ウルトラマンを攻撃することもせず、

「(ウルトラマンが助けてくれるだろうから(?)余計な街の被害を出さないためにも、偽ウルトラマンを攻撃するのを)もう少し待ちましょう」

といった旨の発言をザラブ戦で行っていました。

ザラブ戦が終わるころには、おそらく人類の多くはこう考えていたことでしょう。

「もう、ウルトラマンがいればよくない?」

そんな人間たちの前に、メフィラスは「ウルトラマン(と同じような存在)になれる機械(β-ボックス)があるんだけど、欲しいよな?」と提案したのです。

これがメフィラスの計画でした。

人間がウルトラマンになれる、夢のような機械。

今後、禍威獣や外星人が地球に攻めてくるかもしれないことを考えた場合、対抗戦力として必要不可欠なアイテムですよね。

更に言えば、非核三原則によって核を持てず諸外国からの圧力に苦しむ日本にとって、ウルトラマンと同等、あるいはそれ以上の武力は喉から手が出るほど欲しいわけです。

こうして甘い餌をちらつかせ、政府を見事に懐柔したメフィラス。

このβ-ボックスを人類に提供する見返りはただ一つ。

メフィラス「私を人類の上位概念に置いてほしい」

超絶簡単に言うと「俺(メフィラス)を人類の神にしろ」ということです。

いやー、いやらしいですね。原作通りで最高ですメフィラスさん。

こうしてメフィラスが神になるとどうなるかというと、人類は神の言うことを聞いて諸外国ならぬ諸外星へ生態兵器として出張させられるかもしれない可能性が出てくるわけです。

人間にはβ-カプセルやβ-ボックスを作ることのできる科学力がないわけですから、「言うことを聞かないなら取り上げるぞ」と言ってしまえば、それだけで言うことを聞かせられるようになってしまいます。

余談ですが、メフィラスが初めてβ-ボックスを使用する際(長澤まさみを元に戻すやつ)には、帰ってきたウルトラマンの変身エフェクトの光が使われていましたね。

株式会社カラーのテロップが出るときにも帰ってきたウルトラマンの変身SEが使われているものと思われます。

シン・ウルトラマンが神永と融合することを決めたのは神永の自己犠牲の精神からなのですが、これも帰ってきたウルトラマンのネタです。

庵野秀明、帰ってきたウルトラマン好きすぎるな。

話を戻しましょう。

メフィラスが人類の上位概念になってしまった場合、人類は思考を停止し、その成長の歩みを自ら止めてしまう。これを危険だと判断したウルトラマンはメフィラスの企みを阻止することにします。

それに怒り、人類との交渉を継続しようしたメフィラスは、β-ボックスを取り戻すため、ウルトラマンへの攻撃に出ます。

この戦闘がまた素晴らしいんです。

八つ裂き後輪の演出も最高でしたが、ウルトラマンとメフィラスの戦いは白熱もの。

投げ技の応酬や、キックの打ち合いが最高でした。BGMも神がかってます。

終盤の光線技の打ち合いの中、徐々に圧され、しかも原生人類と融合しているがゆえのウルトラマンのデメリットの種明かしをされるなど、危機が迫りながらも、最後まで諦めないウルトラマンの姿に胸が熱くなります。

ウルトラマンが敗色濃厚…というとき、メフィラスは新たな光の星の使者の姿を目にしてしまいます。

彼の前でウルトラマンを殺すことは、(おそらく)光の星を敵に回すと同義。

そこから『 全人類兵器化計画 > 光の星を敵に回すこと 』と判断したのであろうメフィラスは、ウルトラマンに戦闘の中止を提言。二者の戦いは終結しました。

メフィラスは地球を去ることを決め、別れ際にとあるセリフを残します。

「さらば。ウルトラマン」

こんなん胸が熱くなるやん。

結・「さらばウルトラマン」 ゾーフィ/ゼットン編

シン・ウルトラマンではキャッチコピーに「そんなに人間が好きになったのか」というゾフィーのセリフが用いられていたことから、ゾフィーとゼットンの登場は示唆されており、ファンの間では登場は確定だろうという考察がされていました。

僕もゾフィーとゼットンは出るだろうと考えていたのですが、まさかゾフィーではなく、宇宙人ゾーフィが登場するとは…。

宇宙人ゾーフィ…誤植によって生まれてしまった存在。ゼットンを地球へ持ち込み地球侵略を企んだゼットン星人の設定と、光の国からやってきたゾフィーの容姿が混ざってしまったもの。

そのため説明では「ゼットンを操る」とされています。

とはいえシン・ウルトラマンではゾーフィは悪い宇宙人として描かれることはなく、光の星の掟に忠実な存在として描かれます。そのため光の星の掟に忠実に、危険だとする人類を滅ぼすために「天体制圧用最終兵器」を起動させます。

それがゼットンでした。

ゾーフィというゾフィーとは別人とはいえ、ゼットンが光の星から持ち込まれるとは…。

しかもその身体は非常に大きく、初代ゼットンをリメイクしたデザインというよりは、一兆度の火球を放つためのデザインのよう…。

僕、これ空想科学読本で読んだことあるよ。

光の星の判断とは別に、ウルトラマンは個人的に人類は生かすべきであると判断。

勝てないと知って尚、ゼットンに挑みます。もちろん敗北してしまうのですが…。

初代ウルトラマンではこのゼットンを科学特捜隊が唐突に出てきた兵器で破壊するのですが、さすがにシン・ウルトラマンではそんな唐突な兵器が登場することはありませんでした。

本作ではウルトラマンがβ-システムの原理を地球人にもわかる化学式に置き換えたものを残すことで、人類が叡智を振り絞ってゼットン攻略のための作戦を計画するというものでした。

その計画にはウルトラマンが必要であったため、人類の計画と、それを実行するウルトラマンとの共同戦線という形になります。そしてウルトラマンは最後の変身。

みんなが知っているウルトラマンの巨大化バンクです。

これこれ、これが見たかったんだよ…。

ゼットンを倒すための人類の計画は、簡単に言うと、ウルトラマンがβ-システムを2度同時に使用することで発生するブラックホールに、ゼットンと一兆度の火球をぶち込むというものでした。

作戦を実行するウルトラマンは当然、そのブラックホールに巻き込まれます。

そこから逃れようとするウルトラマンの姿に、涙が出そうになりました。

頑張れ、ウルトラマン!!

思わず拳を握り、子供の頃に戻ったように応援してしまう…。

結局ウルトラマンは吸い込まれ、ゼットンと共に消滅してしまうのですが、そこをゾーフィが救い出すことに成功。ウルトラマン最終回におかるウルトラマンとゾフィーの会話に近しい会話が行われます。

初代と大きく違うのは、

- (ウルトラマンの協力があったとはいえ)ゼットンを退けた人類の存在を外星人が認識し、これまで以上に人類に迫ってくるだろうということ。

- ゾフィーが命を1つか持っておらず、神永は生存し、ウルトラマンは故郷に帰ることなく死亡するということ

- ウルトラマンの死体(?)が地球に置かれるということ

この3点でしょうか。

外星人が多く迫るという設定は、シン・ウルトラセブンで活かせそうな設定ですね。地球怪獣とも戦うことが多かった初代ウルトラマンに対して、セブンの敵は主に地球外からの侵略者でしたので。

他にもマルチバースという単語が飛び出したりと、今後のシン・ウルトラマンコンテンツにおいて重要そうな情報が次々と飛び出していました。今後もやってくれ、シン・ウルトラマン…。

そしてED。米津玄師さんによる「M八七」が流れます。

ぶっちゃけこの主題歌は映画を観る前は「うーん、なんかウルトラマンっぽくないかも?」なんてことを思っていたのですが、劇場で聞くのとそうでないのとでは天と地ほどの差がありますね。

めちゃくちゃ余韻がよかったです。

ちなみにウルトラマンのサントラやBGMでもシン・ウルトラマンに浸れるため、過去BGMを無限にリピートしながら余韻に浸っていました。

ウルトラマン全話見直そう。

おまけ

続編の構想があるらしい

庵野秀明氏が円谷から依頼された内容は、劇場三部作ということでした。

これに庵野秀明は

- シン・ウルトラマン

- 続シン・ウルトラマン

- シン・ウルトラセブン

この3つの映画の構想を考えたそうです。

全部見たい……

しかし庵野秀明氏は、シン・仮面ライダー完成後は一旦㈱カラーの取締役としての仕事に専念する、とのこと。シン・エヴァンゲリヲンで疲弊した上、シン・ウルトラマンに加えてシン・仮面ライダーまで制作するとなると、多大な作業量、期待に応えなければいけない重圧等、大変な仕事だったかと思います。

一旦は羽を休めていただいて、今度はぜひとも企画・脚本ではなく監督として、シン・ウルトラマンに再び取り組んでもらえればと思います。

ファンの間でも賛否ある本作。

ゼットン戦や、一部の描写に思う所もありましたが、ウルトラマンファンの僕個人としては、大変素晴らしい作品であったと思います。あの頃聞いたBGM、SE、人形ならではの動きや、巨大ヒーローが戦う迫力と興奮。

手に汗を握ってウルトラマンを応援していた子供の頃の記憶や感情が幾度も呼び起されました。

あの頃の感覚をもう一度得られただけでも、シン・ウルトラマンは見た価値がありました。

(僕はTDG世代なので初代ウルトラマンを観ていたのはVHSなのですが…)

また、ゼットン戦に思う所があったとはいえ、冒頭~メフィラス編までは一切の不満がなかったことも加点です。やはりウルトラマンは人気作であるため、ファンにはそれぞれの「ウルトラマン」が胸にあると思うのです。僕の中の「ウルトラマン」と制作側の「ウルトラマン」の受け取り方の違いが、この映画に現れてしまったのかな…と思うと、致し方ないことだと思います。

ウルトラマンをそこまで詳しくないほど純粋に作品を楽しめて、逆に厄介オタクほど賛否が別れそうな映画だと思いました!

ウルトラマンの知識を一度総て失ってからシン・ウルトラマンを観たい…。

何も知らないままシン・ウルトラマンを観ることができる方が本当に羨ましいです。

シン・ウルトラマンが変えるもの

また、これまで日本では特撮作品が「子供向け」という印象を持たれていましたが、大御所俳優を採用し、大人にも耐えうる内容にしたシン・ウルトラマン。この作品が「大人でも楽しめる」という印象を一般にも広めることができれば、特撮の新しい可能性と未来を切り開き得る作品だろうと考えています。

イチ特撮ファンとしては、このシン・ウルトラマンの大ヒットを願わずにはいられません。

とはいえ、ファンは楽しめるけどウルトラマンを知らない人はどうなの?とも思ってしまうわけで…

「続」を制作するためには製作費が多く必要なこと、興行的に成功しなければ続編は作られないであろうことを鑑みて、とりあえず上映中はシン・ウルトラマンを観に行って、令和の時代に生まれた初代ウルトラマンという感動を噛みしめると同時に、興行収入を貢がせていただこうと思います。

特撮ヒーロー、もっとアメコミのMCUみたいに日本人に浸透しろ!!!!!!

ちなみにパンフレットやデザインワークスは非常に満足のいく内容でしたので、興味がある方はそちらもどうぞ!!

おまけのおまけ

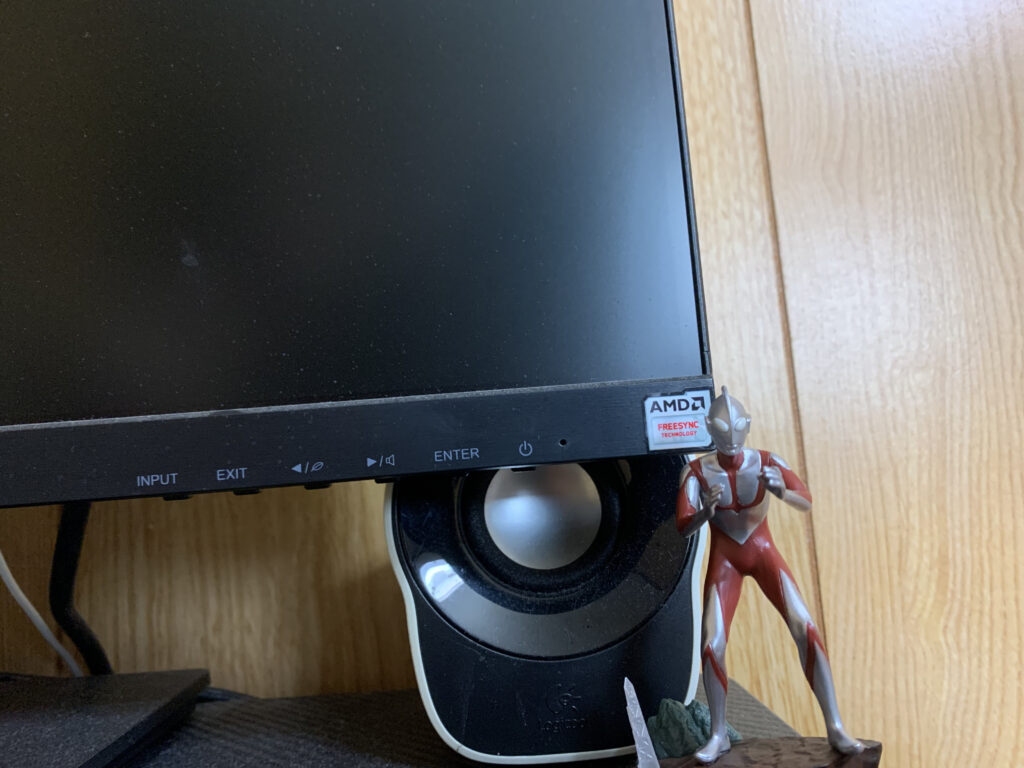

普段はフィギュアなどを絶対に買わないエセ・ミニマリストよりのオタクな僕ですが、シン・ウルトラマンはウルトラマンへの感情が溢れすぎて毎日ウルトラマンを眺めたくて、1個だけならと思ってプチラマ買っちゃいました。

ちなみにウルトラマン(臨戦)が出ました。やっぱりウルトラマンといえばこのファイティングポーズですよ。部屋にあるモニターの前に、大切に飾らさせていただいております。

かっこいい。

コメント